《中華人民共和國刑法修正案(十一)》

2020年12月26日,十三屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過《中華人民共和國刑法修正案(十一)》,自2021年3月1日起施行。

該修正案一方麵將環境影響評價、環境監測機構“弄虛作假”首次納入刑法定罪量刑,另一方麵對刑法原有的“汙染環境罪”的適用情形提高了處罰檔次,同時補充了在自然保護區非法建設、非法引入外來物種兩類新的犯罪。這些重要修改值得各級生態環境部門高度關注。

中華人民共和國刑法修正案(十一)生態環境保護條款摘錄

二十五、將刑法第二百二十九條修改為:“承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦、安全評價、環境影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;有下列情形之一的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(一)提供與證券發行相關的虛假的資產評估、會計、審計、法律服務、保薦等證明文件,情節特別嚴重的;

(二)提供與重大資產交易相關的虛假的資產評估、會計、審計等證明文件,情節特別嚴重的;

(三)在涉及公共安全的重大工程、項目中提供虛假的安全評價、環境影響評價等證明文件,致使公共財產、guo家和人民利益遭受特別重大損失的。

有前款行為,同時索取他人財物或者非法收受他人財物構成犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

“第yi款規定的人員,嚴重不負責任,出具的證明文件有重大失實,造成嚴重後果的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。”

四十、將刑法第三百三十八條修改為:“違反guo家規定,排放、傾倒或者處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質或者其他有害物質,嚴重汙染環境的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;有下列情形之一的,處七年以上有期徒刑,並處罰金:

(一)在飲用水水源保護區、自然保護地核心保護區等依法確定的重點保護區域排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質,情節特別嚴重的;

(二)向guo家確定的重要江河、湖泊水域排放、傾倒、處置有放射性的廢物、含傳染病病原體的廢物、有毒物質,情節特別嚴重的;

(三)致使大量*久基本農田基本功能喪失或者遭受*久性破壞的;

(四)致使多人重傷、嚴重疾病,或者致人嚴重殘疾、死亡的。

“有前款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。”

四十二、在刑法第三百四十二條後增加一條,作為第三百四十二條之一:“違反自然保護地管理法規,在guo家公園、guo家級自然保護區進行開墾、開發活動或者修建建築物,造成嚴重後果或者有其他惡劣情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。

有前款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。”

四十三、在刑法第三百四十四條後增加一條,作為第三百四十四條之一:“違反guo家規定,非法引進、釋放或者丟棄外來入侵物種,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。“

《*高人民法院、*高人民檢察院關於執行〈中華人民共和國刑法〉確定罪名的補充規定(七)》

《*高人民法院、* 高人民檢察院關於執行〈中華人民共和國刑法〉確定罪名的補充規定(七)》已於2021年2月22日由*高人民法院審判委員會第1832次會議、2021年2月26日由*高人民檢察院第十三屆檢察委員會第六十三次會議通過,現予公布,自2021年3月1日起施行。

《*高人民法院、*高人民檢察院關於執行〈中華人民共和國刑法〉確定罪名的補充規定(七)》

新增或者是修改了共25項罪名。

新增的有“妨害安全駕駛罪”、“危險作業罪”、“襲警罪”、“冒名頂替罪”和“高空拋物罪”等17項,其中新增“破壞自然保護地罪”、“非法引進、釋放、丟棄外來入侵物種罪”等2項環境犯罪有關罪名。

修改的罪名有8項。例如,取消“強令違章冒險作業罪”罪名,修改為“強令、組織他人違章冒險作業罪”;取消“生產、銷售假藥罪”罪名,修改為“生產、銷售、提供假藥罪”。修改的8項罪名中,沒有與環境犯罪有關的罪名。

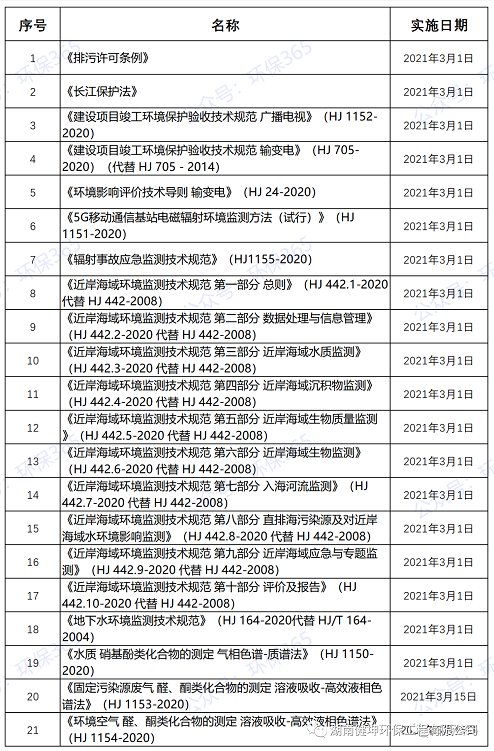

係列文件匯總如下:

1、《排汙許可條例》

自2021年3月1日起開始施行。條例從明確實行排汙許可管理的範圍和管理類別、規範申請與審批排汙許可證的程序、加強排汙管理、嚴格監督檢查、強化法律責任等方麵,對排汙許可管理工作予以規範。

2、《長江保護法》

自2021年3月1日起施行。2020年12月26日,十三屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過長江保護法。

長江保護法包括總則、規劃與管控、資源保護、水汙染防治、生態環境修複、綠色發展、保障與監督、法律責任和附則9章,共96條。

3、《建設項目竣工環境保護驗收技術規範 廣播電視》(HJ 1152-2020)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了廣播電視建設項目竣工環境保護驗收的內容、方法和技術要求。本標準為首次發布。

4、 《建設項目竣工環境保護驗收技術規範 輸變電》(HJ 705-2020)(代替 HJ 705-2014)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了輸變電建設項目竣工環境保護驗收調查的內容、方法等技術要求。

5、 《環境影響評價技術導則 輸變電》(HJ 24-2020)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了輸變電建設項目環境影響評價的內容、方法等技術要求。本標準是對《環境影響評價技術導則 輸變電工程》(HJ 24-2014)的修訂。

6、 《5G移動通信基站電磁輻射環境監測方法(試行)》(HJ 1151-2020)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了 5G 移動通信基站電磁輻射環境監測的內容、方法等技術要求,本標準替代《移動通 信基站電磁輻射環境監測方法》(HJ 972-2018)作為 5G 及與其他網絡製式共址的移動通信基站電磁輻 射環境監測的執行標準。本標準為首次發布。

7、《輻射事故應急監測技術規範》(HJ1155-2020)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了輻射事故應急監測工作的一般性原則、內容、方法和技術要求。本標準為首次發布。

8、《近岸海域環境監測技術規範 第yi部分 總則》(HJ 442.1-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域環境監測的實施方案編製、海上監測用船及安全、質量保證和質量控製的基本要求。近岸海域環境監測包括近岸海域環境質量(水質、沉積物、生物質 量、生物)、入海河流、直排海汙染源及對近岸海域水環境影響、突發環境事件和專題監 測。本標準適用於近岸海域環境質量(水質、沉積物、生物質量、生物)、入海河流、直 排海汙染源及對近岸海域水環境影響、突發環境事件和專題監測方案製定、工作準備、監測用船及安全、質量保證和質量控製等工作。

9、 《近岸海域環境監測技術規範 第二部分 數據處理與信息管理》(HJ 442.2-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域環境監測數據的處理、審核與提交的技術要求。本標準適用於近岸海域生態環境質量(水質、沉積物、生物、生物質量)、入海河流、 直排海汙染源及對近岸海域水環境影響、突發性應急事故監測和專題監測等工作。

10、《近岸海域環境監測技術規範 第三部分 近岸海域水質監測》(HJ 442.3-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域水質監測樣品采集、保存、運輸、現場測試、實驗室分析和質量控製的基本方法和程序。本標準適用於近岸海域水質、河口及鹹淡混合水域水質監測(不包括入海河流入海斷麵 的入海汙染物監測)。包括容器準備和洗滌、樣品采集、前處理、現場測試、實驗室分析和 質量控製。

11、《近岸海域環境監測技術規範 第四部分 近岸海域沉積物監測》(HJ 442.4-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域沉積物樣品采集、保存、運輸、實驗室分析和質量控製的基本方法和程序。本標準適用於近海、河口及鹹淡混合水域沉積物樣品采集、前處理、實驗室分析、質量控製工作。

12、《近岸海域環境監測技術規範 第五部分 近岸海域生物質量監測》(HJ 442.5-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域生物質量樣品采集、保存與運輸、樣品製備、樣品分析、質量控製等方麵的內容。本標準適用於近岸海域生物質量監測。

13、《近岸海域環境監測技術規範 第六部分 近岸海域生物監測》(HJ 442.6-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域生物監測的樣品采集、保存、運輸、分析、質量控製的技術要求。本標準適用於近岸海域的生物監測。

14、《近岸海域環境監測技術規範 第七部分 入海河流監測》(HJ 442.7-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了開展入海河流環境監測過程中的點位布設、樣品采集、保存、運輸、現場測試、實驗室分析和質量控製等各個環節的技術要求。本標準適用於近岸海域監測中入海河流監測。

15、《近岸海域環境監測技術規範 第八部分 直排海汙染源及對近岸海域水環境影響監測》(HJ 442.8-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了陸域直排海汙染源及對鄰近海域水環境影響監測的樣品采集、分析、評價 及信息更新等的技術要求。本標準適用於通過大陸岸線和島嶼岸線直接向海域排放汙染物的汙水排放源及對鄰近 海域水環境影響的監測,包括工業源、畜牧業源、生活源和集中式汙染治理設施、市政汙水 排放口等監測以及受影響區域的水質、沉積物、海洋生物和潮間帶生物、生物質量監測。執 行汙染物排放標準的直排入海的汙水河、溝、渠和入海河流入海監測斷麵以下的排放口監測亦按照本標準執行。本標準適用於陸域直排海汙染源的監測和對近岸海域可能造成重大生態影響的陸源汙 染物排放對海域水環境的影響監測,不適用於汙染源對河口影響的監測。

16、《近岸海域環境監測技術規範 第九部分 近岸海域應急與專題監測》(HJ 442.9-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域突發環境事件和專題監測的基本要求。本標準適用於近岸海域突發環境事件監測和專題監測的方案和預案製定與修訂、樣品采集、分析和質量控製等工作。

17、《近岸海域環境監測技術規範 第十部分 評價及報告》(HJ 442.10-2020 代替 HJ 442-2008)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了近岸海域環境監測評價和報告編製要求,包括對近岸海域環境(水質、 沉積物、生物和生物質量)、入海河流、直排海汙染源、應急監測和專題監測的評價與報告編製。本標準適用於近岸海域環境質量、入海河流、直排海汙染源、應急監測和專題監測的相關評價和報告編製。

18、《地下水環境監測技術規範》(HJ 164-2020代替 HJ/T 164-2004)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了地下水環境監測點布設、環境監測井建設與管理、樣品采集與保存、監測項目和分析方法、監測數據處理、質量保證和質量控製以及資料整編等方麵的要求。本標準適用於區域層麵、飲用水源保護區和補給區、汙染源及周邊等區域的地下水環境的長期監測。其他形式的地下水環境監測可參照執行。

19、 《水質 硝基酚類化合物的測定 氣相色譜-質譜法》(HJ 1150-2020)

自2021年3月1日起實施。本標準規定了測定水中硝基酚類化合物的氣相色譜-質譜法。本標準適用於地表水、地下水、生活汙水、工業廢水和海水中 2-硝基酚、3-甲基-2-硝基 酚、4-甲基-2-硝基酚、5-甲基-2-硝基酚、2,5-二硝基酚、3-硝基酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、 2,6-二硝基酚、3-甲基-4-硝基酚、6-甲基-2,4-二硝基酚和 2,6-二甲基-4-硝基酚等 12 種硝基酚類化合物的測定。當取樣體積為 1000 ml,試樣定容體積為 1.0 ml 時,12 種硝基酚類化合物的方法檢出限為 0.2 μg/L~2 μg/L,測定下限為 0.8 μg/L~8 μg/L。

20、《固定汙染源廢氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法》(HJ 1153-2020)

自2021年3月15日起實施。本標準規定了測定固定汙染源廢氣中醛、酮類化合物的高效液相色譜法。本標準適用於固定汙染源有組織排放廢氣中甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、 2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、異戊醛、正戊醛、正己醛共12 種醛、酮類化合物的測定。當試樣定容體積 10.0 ml,進樣量 10 μl 時,醛、酮類化合物的*低檢出量為 0.13 µg~0.29 µg, 當采集有組織排放廢氣 20 L(標準狀態下幹煙氣)時,方法的檢出限為 0.01 mg/m3~ 0.02 mg/m3,測定下限為 0.04 mg/m3 ~0.08 mg/m3。

21、《環境空氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法》(HJ 1154-2020)

自2021年3月15日起實施。本標準規定了測定環境空氣和無組織排放監控點空氣中醛、酮類化合物的高效液相色譜法。本標準適用於環境空氣和無組織排放監控點空氣中甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、 丁烯醛、2-丁酮、正丁醛、苯甲醛、異戊醛、正戊醛、正己醛、鄰甲基苯甲醛、間甲基苯甲 醛、對甲基苯甲醛和 2,5-二甲基苯甲醛共 16 種醛、酮類化合物的測定。當試樣定容體積 2.0 ml,進樣量 10 μl 時,醛、酮類化合物的*低檢出量為 0.024 µg~0.060 µg, 當采樣體積為 20 L(標準狀態下)時,方法的檢出限為 0.002 mg/m3 ~0.003 mg/m3 ,測定下限 為 0.008 mg/m3 ~0.012 mg/m3。